- Start

- Info

- Galerie Krinzinger

- Neu - new

- Posters Shop

- Vintage Posters

- Editionen - Art prints

- Marina Abramovic

- Aug um Aug - Editions Set 1986

- Siegfried Anzinger

- Christian Ludwig Attersee

- Donald Baechler

- Georg Baselitz

- Gottfried Bechtold

- Anna und Bernhard Blume

- Erwin Bohatsch

- Monica Bonvicini

- Günter Brus

- Candyass Cary Leibowitz

- Cook Fournier Architects

- Shahid Datawala

- Jiri Georg Dokoupil

- Dubossarsky Vinogradov

- Christian Eisenberger

- Bruno Gironcoli

- Hans Glaser

- Hanakam & Schuller

- Vladimir Houdek

- Martha Jungwirth

- Bianca Kennedy

- Peter Kogler

- Vikenti Komitski

- Brigitte Kowanz

- Kunstpreis der Künstler 1987

- Ulrike Lienbacher

- Angelika Krinzinger

- LAX Set 1992 Paul McCArthy Mike Kelley, Nancy Rubins, Jim Shaw, Lari Pittman

- Erik van Lieshout

- Rosmarie Lukasser

- Paul McCarthy Mike Kelley

- Bjarne Melgaard

- Jonathan Meese

- Fritz Mikesch

- Alois Mosbacher

- Oswald Oberhuber

- Hans Op de Beeck

- Meret Oppenheim

- Meret Oppenheim / Christa de Carouge

- Raymond Pettibon

- Daniel Richter

- Christian Rothwangl

- Felix Schellhorn

- Eva Schlegel

- Toni Schmale

- Hubert Schmalix

- Daniel Spoerri

- Frank Thiel

- Elmar Trenkwalder

- Gavin Turk

- Jeffrey Vallance

- Jannis Varelas

- Viktor & Rolf

- Martin Walde

- Lois Weinberger

- Andreas Werner

- Jim Shaw Benjamin Weissman

- Zhang Ding

- Thomas Zipp

- Kunst - Artworks

- Nader Ahriman

- Siegfried Anzinger

- Gottfried Bechtold

- Bernhard Blume

- John Bock

- David Bowes

- Ajit Chauhan

- Thean Chie Chan

- Jozsef Csato

- Stefanie De Vos

- Christian Eisenberger

- Jory Felice

- Rui Ferreira

- Bruno Gironcoli

- David Godbold

- Eleni Gkinosati

- Hanakam & Schuller

- Vladimir Houdek

- Martha Jungwirth

- Patricia Kaliczka

- Bianca Kennedy

- Radhika Khimji

- Angelika Krinzinger

- Ulrike Lienbacher

- Rosmarie Lukasser

- Jonathan Meese

- Bjarne Melgaard

- Shintaro Miyake

- Alois Mosbacher

- Imre Nagy

- Jonas Ohlsson

- Hans Op de Beeck

- Bernd Oppl

- Erik Parker

- Raymond Pettibon

- Walter Pichler

- Janne Raisanen

- Christian Rothwangl

- Ohno Satoshi

- Morten Schelde

- Eva Schlegel

- Toni Schmale

- Hubert Schmalix

- Erik Schmidt

- Mithu Sen

- Eliezer Sonnenschein

- Daniel Silva Flandez

- Daniel Spoerri

- Elmar Trenkwalder

- Erik van Lieshout

- Christian Vind

- Zhang Wei

- Lois Weinberger

- Andreas Werner

- Bücher - Books A-M

- Bücher - Books N-Z

- Suche - Search

- Parallel Vienna 2025

Raymond Pettibon

Original artworks by the US American Artist Raymond Pettibon.

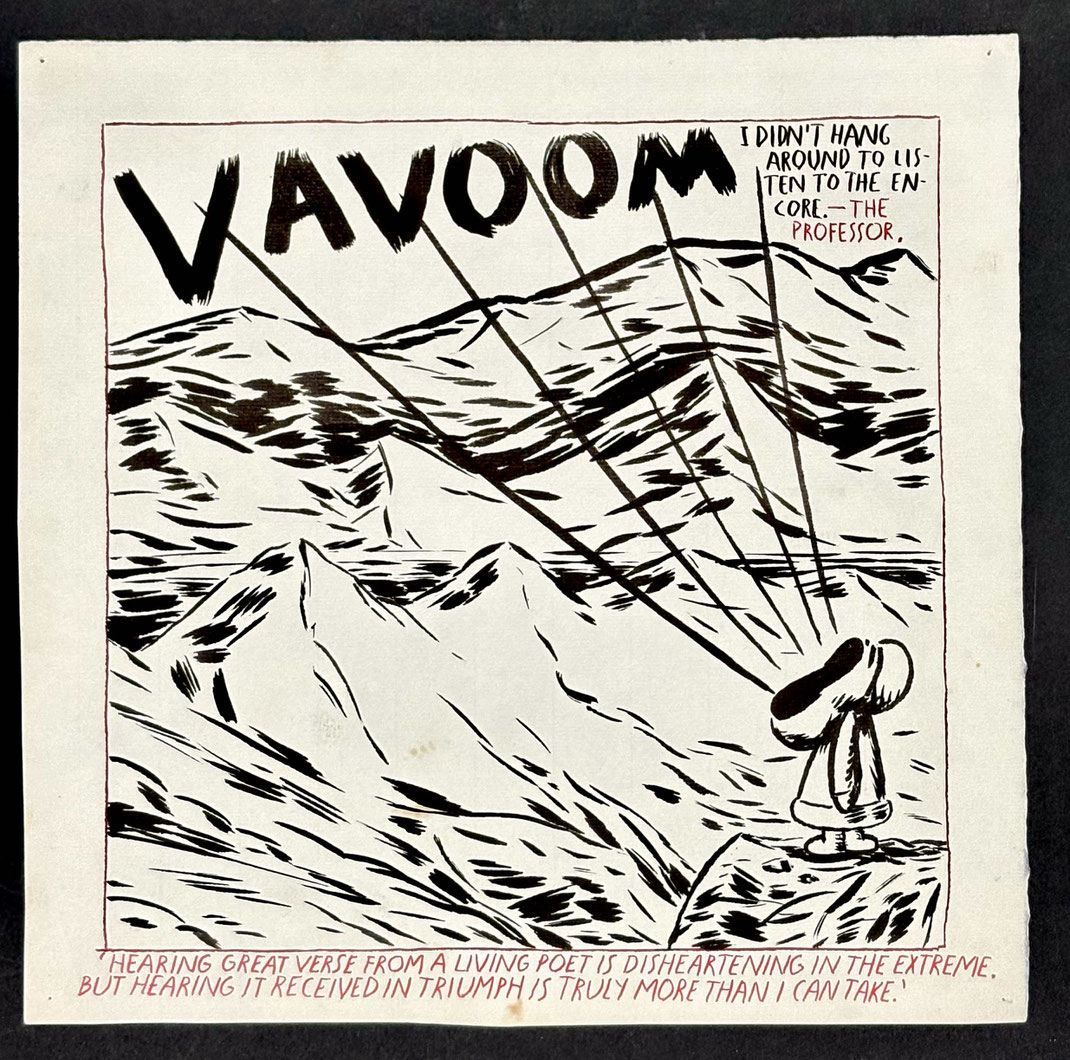

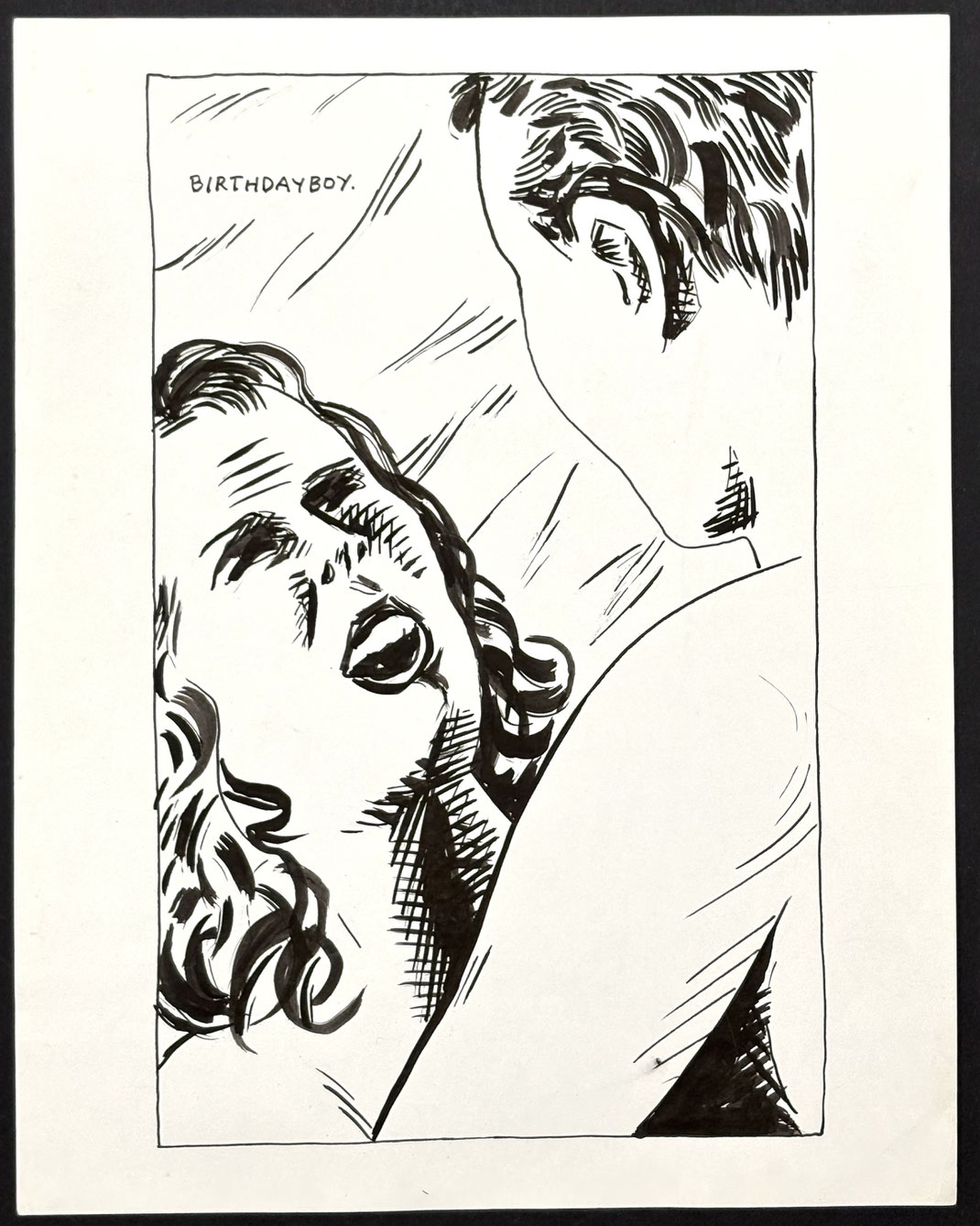

Raymond Pettibon - Vavoom (Original Art / Kunst) 1990.

Künstler: Raymond Pettibon

Titel: Vavoom

Typus: Zeichnung

Technik: Tusche auf Papier

Größe: 30.7 x 31.5 cm

Signatur: Original signiert auf der Rückseite

Entstehungsjahr: 1990.

Zustand: Alterspuren erkennbar, teilweise fleckig.

Artist: Raymond Pettibon

Type: Drawing

Technique: Ink on paper

Size: 30.7 x 31.5 cm

Signature: Signed on the reverse

Year of origin: 1990.

Condition: Signs of age visible, partially stained.

14.000,00 €

incl. VAT and free shipping to selected countries

Free shipping to the following countries: Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Serbia and Montenegro, Switzerland , Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City Show more Show less

- 1,5 kg

- 1 Stk. verfügbar / only 1 available

- Wir versenden 2x pro Woche / We ship twice a week. Selbstabholung nach Termin möglich. Info: shop@galerie-krinzinger.at oder 0043 (0)660 57387361

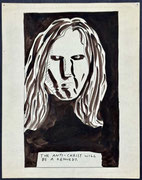

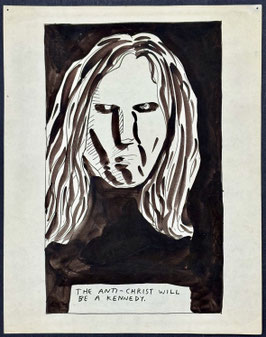

Raymond Pettibon - The Anti-Christ will be a Kennedy (Original Art / Kunst) 1986.

Künstler: Raymond Pettibon

Typus: Zeichnung

Titel: The Anti-Christ will be a Kennedy.

Technik: Tusche auf Papier

Größe: 35.5 * 28 cm

Signatur: Original signiert auf der Rückseite

Entstehungsjahr:

Zustand: Alterspuren erkennbar, teilweise fleckig.

Artist: Raymond Pettibon

Type: Drawing

Technique: Ink on paper

Size: 13,97638 in * 11,02362 in

Signature: Signed on the reverse

Year of origin: 1986

Condition: Signs of age visible

13.000,00 €

incl. VAT and free shipping to selected countries

Free shipping to the following countries: Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Serbia and Montenegro, Switzerland , Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City Show more Show less

- 1,5 kg

- 1 Stk. verfügbar / only 1 available

- Wir versenden 2x pro Woche / We ship twice a week. Selbstabholung nach Termin möglich. Info: shop@galerie-krinzinger.at oder 0043 (0)660 57387361

Soon available

RAYMOND PETTIBON

Text zur Ausstellung in der Galerie Krinzinger 1992.

Ein Versuch, ihn zu verstehen

Raymond Pettibon ist eine Zeichenmaschine, die ihre Produktion erst einstellt, wenn die ganze Welt mit Papier vollgepflastert ist. Seine zahllosen Arbeiten vermehren sich wie die Karnickel.

Zuerst fallen einem die kleinen Attacken nicht richtig auf, doch in der Summe findet man sich doch früher oder später einem Pettibon-Universum ausgeliefert. Der Künstler versichert einem

natürlich, daß gar nichts passieren kann: erstens handle es sich um Kunst und zweitens könnte er keiner Fliege etwas zu leide tun. Es fällt einem allerdings schwer, ihm Glauben zu

schenken.

Pettibon vermittelt uns schließlich nicht humanistische Wahrheiten, sondern spricht im zerhackten Dialekt, der aus unserer Geschichte des Schreckens und des Spektakels erwachsen ist. Oder, wie

man in Alaska sagt, "wer mit den Wölfen lebt, lernt, wie die Wölfe heulen“.

Hinter jeder größeren Aufmachung Pettibons lauert ein Anschlag. Seine Ausstellungsflächen sind über und über bedeckt mit hunderten Zeichnungen verschiedenster Größe. Manche davon sind direkt

auf die Wand gezeichnet und bieten mehr Lese- und Schaumaterial an, als man aufnehmen kann, ohne völlig erschöpft zu sein. Der Gesamteindruck ist, zumindest auf den ersten Blick, ein Gewirr von

Stimmen, Wörtern und Bildern, gleichsam eine Parodie auf den Mediensturm unserer

Zeit. Im Gegensatz zu den Massenmedien, deren Pseudoinformationen alles banalisieren, erzeugen Pettibons Bilderflächen jedoch weitere Effekte. Bedeutungsinhalte verbreiten sich wie durch ein

Prisma, werden wilde Kreise, die dann wieder zerfallen und höllischen Spaß machen.

Einzeln betrachtet wirken Pettibons Zeichnunungen vielleicht etwas überfordert: sie rufen keinen Schrecken hervor, sondern halten höchstens dessen Nebenprodukte in der Gefühlswelt fest. Er

zeichnet andeutungsweise und schemenhaft. Hie und da zeugt ein Tintenfleck von raschem Arbeitstempo. Seine handgeschriebenen Begleittexte sind ein unregelmäßiges Auf- und -Ab, spiegeln

Unsicherheit wieder. Das Medium Zeichnung, das schon In der Kunstgeschichte als der

arme Vetter der Malerei auf die hinteren Reihen verbannt wurde, scheint hier unstet, mangelhaft und unvollkommen. Viele Arbeiten sind nur im Ansatz richtige Zeichnungen, als wäre ihnen einfach

nicht genug Zeit gewidmet worden.

Kunst als Autorität scheint Pettibon nicht so richtig zu beeindrucken. Seine überfallsartige Arbeitsweise zielt nicht auf isolierte Meisterwerke ab, sondern untersucht die Beziehung zwischen

Wunsch und System, Spektakel und Sprache: das Rätsel der Sphinx im kybernetischen Zeitalter.

Eine Methode, zu dieser Erkenntnis zu gelangen, ist das kontrollierte Dilirium. Ein Taumel aus Figuren der Popmusik, Politik, Cartoons, Baseball, Krimis und zweitklassigen Filmen marschieren

durch Raymond Pettibons Zeichnungen wie Personen auf einem etwas durcheinandergeratenen historischen Gemälde. Pettibon geht es nicht so sehr um eine korrekte Biegraphie als um das Kramen in

gerüchteumwobenen Geschichten hinter der Geschichte, wie sie aus dem Untergrund oder aus sogenannten "Dissidentenkreisen" verlauten.

Er richtet sein skeptisches Auge auf etablierte Persönlichkeiten wie J. Edgar Hoover und die

Kennedys, aber auch auf Subkulturen, auf Hippies, Punks oder radikale Gruppen wie die "Weatherm". Die Unaufrichtigkeit sogenannter Alternativkulturen und ihre unerfüllten Utopien sind häufig

Gegenstand Pettibons ätzenden Humors. Ein wenig Bitterkeit findet sich darin, wie bei jemandem, der die sechziger Jahre hasst, weil er nie bei einer Orgie dabei war oder sich nicht genügend

gehenlassen konnte, um ein authentisches psychedelisches LSD - Erlebnis zu haben. Natürlich ist dies bei Pettibon unberechtigt. Nur waren seine Halluzinationen nicht so deutlich, daß

er sie mit der Realität verwechseln hätte können. Oberflächlich erinnert Pettibons Kunst an Comics, allerdings sind seine Bilder nicht in erzählender Reihenfolge angeordnet. Seine Texte stehen

manchmal direkt mit den Bildern in Zusammenhang, manchmal indirekt, manchmal gar nicht. Man gewinnt den Eindruck, daß das Schreiben des Textes und das Zeichnen der Bilder zu völl ig verschiedenen

Zeiten stattgefunden haben, in denen sich Unbekanntes ereignet hat. Raymond Pettibon arbeitet weniger mit der Erzählung einer Abfolge von Ereignissen, als mit Duplizität. Seine Bilder und Texte

hanteln sich an der Unterseite der amerikanischen Poplandschaft entlang, während der Standpunkt des Künstlers wie Quecksilber auf Eis auseinander perlt: ein einzelnes Bild ist manchmal von 6

oder mehr Satzfragmenten begleitet, die lyrisch, ätzend oder humorvoll sein können - komische Einzeiler und methaphysische Spekulationen im Wettstreit um ein und dasselbe Bild, als litte der

Autor unter Schizophrenie.

Pettibons Regeln der Semantik verlieren an Bedeutung, doch man hört kräftige Stimmen heraus, die wir sofort erkennen und mit denen wir uns identifizieren können, selbst wenn sie widersprüchlich

sind.

Die zittrige Handschrift auf Pettibons Texten lassen sie wie Tagebucheintragungen aussehen, wie etwas. höchst Privates, ein Geständnis. Dieser Eindruck wird durch seine Vorliebe für die Ich -

Form verstärkt, wie auch durch seine Eigenschaft, sich direkt an den Betrachter oder an ein alter ego zu wenden. Ebenso wie seine Zeichnungen, die aus der allgemein bekannten Bilderwelt genommen

sind, nehmen auch seine Texte Anleihen bei bereits existierenden Quellen. Man findet alles, von Henry James bis zum experimentellen Kino. Pettibon hat ein Gespür für Auslöserreize, die, aus

ihrem ursprünglichen Kontext gerissen, plötzlich ohne Ende im Raum stehen. Er meidet im allgemeinen die Bonmots und Aphorismen, wie man sie in Zitatenbüchern findet Tradiertes Wissen

interessiert ihn nicht. Er schafft lieber Systeme, in denen man selbiges aufbewahren kann. Pettibons Schreibstil, seine Drehbücher für Videoproduktionen, sind voll mit Wortspielen und verbalen

Assoziationen. Er wählt nicht die Erzählform, sondern unterwirft seine Dialoge der Logik des oberflächlichen Moments. Wörter hängen sich aneinander, erotisieren sich, lassen sich gehen, wie

Schüsse in einem Nachhall-Erzeuger. Die krampfhafte Sehnsucht, immer verstanden zu werden, weicht einer Art Theaterstück, das imm,e r mehr an reinen Unsinn grenzt.

Als wollte er über seinen Verstoß gegen jegliche Gesetze der Schriftstellerei scherzhaft hinwegtrösten, richten sich manche seiner Werke im vornehm-affektierten Stil der Romane aus dem 19.

Jahrhundert an den "verehrten Leser", wodurch zwischen Künstler und Betrachter sozusagen ein Vertrauensverhältnis geschaffen wird. Wie der "unzuverlässige Erzähler" in der modernen Literatur

erweisen sich Pettibons Stimmen, die so verführerisch bekannt scheinen, als nicht mehr als die dünnen Häute einer Zwiebel, die man immer weiter abschälen kann.

Textzeilen springen heraus, tippen dem Leser auf die Schulter und fordern ihn auf, umzublättern, obwohl das doch gar nicht geht, oder sie behaupten: "Sie sind eine Person in meinem Stück“.

Nicht ohne ein wenig altklug zu wirken, weisen diese Texte auf die fiktive Verbindung zwischen Betrachter und Künstler hin und erinnern an die mittelbare Natur der visuellen Erfahrung. Sie

beschwören ein Gefühl der Intimität herauf und wecken ödipale Sehnsüchte, nur um sie dann als zweifelhaften Bestandteil des Kunst-Geschäftes darzustellen. Letztendlich macht Pettibon deutlich,

dass Sie, geschätzter Betrachter, nicht alleine sind: es gibt immer jemanden, der Ihnen über die Schulter blickt.

Gelegentlich läßt Pettibon die Grenzen zwischen Tarum und Wirklichkeit verschwimmen und stellt sich selbst dar. Während sich herkömmliche Selbstporträts als psychologische Dokumente erweisen, als

für die Nachwelt bleibende Aufzeichnung des auf sich selbst gewandten Blickes

eines Künstlers, gleichen Pettibons schweigende Selbstdarstellungen eher Emblems oder Logos, bar jeglicher Spur von Persönlichem. Anstatt uns etwas über ihren Schöpfer zu offenbaren, sprechen

Sie über die Kluft zwischen Darstellung und Subjekt, die Kluft, in der Verlangen und unerfüllte Sehnsüchte begraben liegen.

Eine Zeichnung , die zu Beginn dieses Jahres entstand, ermöglich uns, dem Künstler ein wenig in die Karten zu schauen: neben einem generischen Selbstporträt erklärt ein in der Ich-Form

geschriebener Text, dass man dem Künstler nicht trauen könne, da die Stimme die er wiedergibt, weder die seiner Muse noch seine eigene sei. Diese Geisteshaltung weckt einen alten Widerspruch:

sollen wir Pettibon glauben, wenn er sagt, man könne ihm nicht trauen?

Pettibon nimmt die Autorität des Künstlers auf die leichte Schulter, spielt mit Grenzen: wo beginnt und wo endet Konversation? Er hinterfragt die Möglichkeit, dies genau festzulegen, ohne jemals

eine eindeutige Stellungnahme abzugeben. Nietsche hat gesagt, es sei dem Menschen von heute möglich, sich selbst nicht als "unsterbliche Seele" zu sehen. Analog dazu legt Pettibons Werk den

Schluß nahe, dass Bedeutungsinhalte verstreut zwischen den Zeilen und Bildern zu finden sind, die herauszuarbeiten der Betrachter selbst aufgefordert ist. Diese Art, Bedeutung zu relativieren,

ist keineswegs neu. Und doch haben

Pettibons Werke eine starke emotionale Wirkung und melancholische Schönheit, die seinem geringen Arbeits- und Materialeinsatz trotzen. Nicht in den Bildern oder den Texten soll man die Schönheit

suchen, sondern in den Entdeckungsreisen, auf die sie, in ihrer Gesamtheit, den

Betrachter schicken.

In anderen Worten: System und Sehnsucht. Bei einem mit Zeichnungen vollgepflasterten Raum geht es weniger um das Übermitteln einzelner Botschaften als um die Schaffung einer Gesamtstruktur, es

ist egal wo man einsteigt; ähnlich wie beli der alltäglichen Informationsaufnahme.

Wie bei einem der Untergrund-Filmepen Andy Warhols macht es auch hier nichts aus, wenn man Teile versäumt. Das Dargestellte sprengt die Kapazität des Betrachters. Lesen im eigentlichen Sinn ist

nicht möglich.

Angesichts der Fülle von sich anbietenden Varianten fühlt man sich ein wenig erschlagen, zumal es kein Zentrum gibt. Gleichzeitig aber dehnt man sich aus. (Dieser Effekt ist allerdings eher auf

spielerische Zerstreuung denn auf Verschmelzung mit dem Erhabenen zurückzuführen.)

Ohne jemals didaktisch sein zu wollen, zeigt uns Raymond Pettibon, dass die Grenzen zwischen Kunst und Leben nicht so leicht zu ziehen sind, wie man meinen möchte. In einer Gesellschaft, die mit

Pseudo-Informationen und ad nauseam wiederholten Banalitäten überschwemmt wird, kann ein

Akt komplexen Schreckens durchaus Bedeutung haben. Und vielleicht nur ein solcher.

Ralph Rugoff

More about Raymond Pettibon in our online shop: